2023.01.23MEDISO:インタビュー

認定VCインタビュー Remiges Ventures, Inc.・稲葉 太郎様

国立研究開発法人日本医療研究開発機構では、創薬に特化したハンズオンによる事業化サポートを行うVC(ベンチャーキャピタル)を認定する「認定VC」制度を始めました。今回は認定VCとなったRemiges Ventures, Inc.(以下「Remiges Ventures」)の創業者でありマネージング・パートナーを勤める稲葉太郎様にRemiges Venturesでのベンチャー支援の取組と日本の創薬ベンチャー業界について語って頂きました。

最初に稲葉様がこの仕事をするのに至った経緯を教えてください。

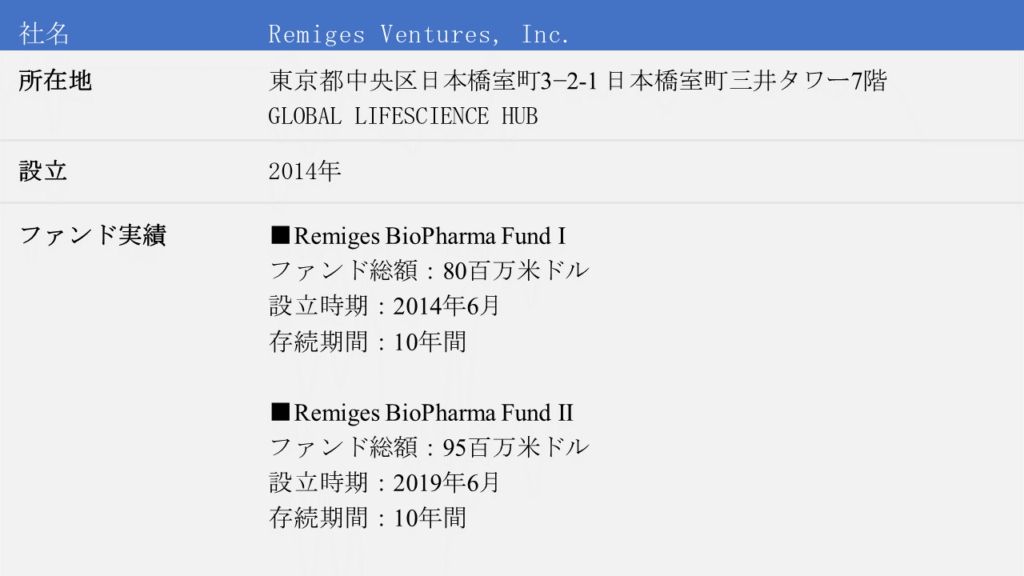

2014年にRemiges Venturesを設立するまでは三井物産株式会社(以下、三井物産)のCVC(コーポレートベンチャーキャピタル)等にてベンチャー投資を担当していました。ベンチャー投資へ関心を持った契機は、MBAを取得する際、日本のVCをテーマに論文を作成したことです。今から25年以上前、1995年のことでした。その中で新しい会社を生み出すVCの機能や、「ハンズオン」と呼ばれる、ベンチャーの経営に積極的に関与し付加価値創造をする活動に強く惹かれました。そこで社内転職制度を利用して同社ベンチャー投資部隊に異動しました。 当時三井物産のCVCでは幅広い分野に投資を行っていましたが、新薬開発は対象に含まれていなかったため、この領域をカバーする体制を構築しようと思い、創薬ベンチャーへの投資を開始し、投資チームを作り、投資インフラを整え、ポートフォリオを形成し、投資パフォーマンスにも恵まれました。2013年頃、独立する機会をいただき、日本の製薬企業2社と、それまで一緒に仕事をしてきたアントレプレナーのサポートを受けて設立したのがRemiges Venturesです。

御社の際立った特徴とされているところは何でしょうか。

私たちは2つのユニークなことを行っています。1つ目は、北米・欧州等の開発型創薬ベンチャーのシリーズAラウンドでリード投資家となること、そして2つ目は、VC自らが起業するモデルを追求することです。前者に関しては、日本発のVCとしてグローバルな市場でリード投資家として貢献したいと考えています。後者に関して、日本はアカデミアのサイエンスのレベルは高く、創薬に繋がる科学的発見も多いと感じている一方、それらの発見が開発型創薬ベンチャーの起業に繋がることはあまりありませんでした。理由としては資金不足や商業的に勝てる特許ポートフォリを築くための起業支援体制不足など様々な理由が挙げられますが、多くの関係者は一番の課題としてこの領域のアントレプレナーが少ないことを挙げます。起業プロセスそのものがアントレプレナーに依存しているため、候補者が出るまで待たねばならず、起業に至らないまま放置されるケースも散見されます。一方、アントレプレナー視点で考えると、大学発の基礎的なサイエンスから創薬シード技術が開発フェーズに入るまでには⻑い道のりがあります。その過程で、例えば大学のデータについて再現性が確認できなかった場合、その事業はその時点で終了してしまいます。そのため、製薬企業等で安定したポジションを捨てて、アントレプレナーとしてこのリスクを背負ってほしいと言われても無理があると思います。これは個人の富の蓄積が限られていて、キャリア形成における転職活動が活発ではない日本においては仕方のないことだと思います。そこで我々はVCが自ら起業を行うモデルを追求しています。弊社が運営するインキュベーターであるRDiscoveryのチームがアントレプレナーの役を果たします。技術の評価・検証・(どういう医薬品にするかという)トランスレーション・初期的開発を行い、ある程度軌道にのった段階で経営者をリクルートするという流れです。開発計画が明確となり、商業的に勝てる知的財産権のポートフォリオができ、複数投資家からある程度まとまった資金のコミットも得られた、という状態になれば経営に参画するアントレプレナーをリクルートできると考えています。米国においても、もともとVCはVC主導で起業を行ってきておりますし、ヘルスケア領域ではVC主導による起業が以前にも増して活発になっています。

日本の医療系ベンチャーを取り巻く環境で大きく変化した点は何でしょうか。

米国では創薬領域でも数千億円規模という巨大VCファンドがいくつもありますが、日本のこの領域のVCにおいては100億円規模のファンドサイズに留まっています。ファンドサイズでは米国に追いつけないどころかその差はますます拡大しています。その一方で、日本でも優れた技術シーズを持ち、自社開発を行うための十分な資金を集めることができる開発型創薬ベンチャーが増えてきたこと自体は大きな前進です。またこの分野でも、一度、ベンチャー企業を成功に導いた後、新たに別のベンチャー企業の経営に参画するというシリアルアントレプレナーが徐々に増えています。他業界と比較してシリアルアントレプレナーが出にくい領域でしたが期待できる動きです。

日本人が医療系ベンチャーを立ち上げるうえで弱点となるのはどの部分でしょうか。

人材、資金、知財の質等、いろいろありますが、根本的な問題だと感じることに、説明するスキルがあります。開発型創薬ベンチャーのビジネスモデルは、知的財産権の価値を高めて、その知的財産権を売却する、つまり抽象的な未完成品を売るというモデルになります。必要なスキルとして、研究成果を具体的な疾患をターゲットとする治療薬にトランスレートし、適切な開発プランを作成し実行するだけでなく、これらを事前に投資家に説明し説得しなければなりません。またいわゆるヒトのPOC(proof of concept、概念実証)データが出た後は、そのデータを元に、どういう疾患のどういう状態の患者さんのための治療薬になるのか、その製品が最終承認されるまでに必要な開発計画、承認後の市場における位置付け、さらなる適応拡大の可能性等に関する抽象的な概念に基づいて潜在的買収者やライセンシーを説得するスキルが求められます。 日本人は、文化的に不確定なものに関しては保守的な立場を取る傾向が強く、またヴィジョンや仮説、限られたデータに基づいて第三者を説得するような教育を受けておらず、このあたりのスキルが弱いと思います。逆に、製品として目に見える「モノ」がある分野では強いと感じています。創薬ベンチャーの経営に必要な、プランに従ってタスクを遂行する能力において日本人はかなり優れています。一方、不確定なものについて、第三者を説得するスキルという点については、これに極めて⻑けている米国人にはなかなか勝てない部分があるかと思います。学校教育においても、不確定なものについて他人を説得するスキルを培う教育が望まれます。

日本で医療系ベンチャー業界が盛り上がるためにはどのようなことが起爆剤になりえると思いますか。

新規医薬品の開発を行っている、開発型創薬ベンチャーのカテゴリーで世界的なレベルの成功例が1件でも出ることが重要だと思います。ファーストペンギンとなるようなユニークな成功例が日本から1件でも出れば、自分でも起業できそうだ、と思えるような雰囲気が国内で醸成されるのではないでしょうか。1件でよいので、世界で通用する、誰もがその価値に驚くような開発型創薬ベンチャーが日本で生まれ育って世界で成功すれば一挙に変わるのではないかと思います。プラットフォーム型創薬支援ベンチャーの領域ではいくつか成功事例も出てきて国内の雰囲気も変わってきています。開発型創薬ベンチャーの領域でも同様の流れを作りたいと考えています。

(取材者:三菱総合研究所 森卓也・太宰結)

「医療系ベンチャー・トータルサポート事業」の総合ポータルサイト

「医療系ベンチャー・トータルサポート事業」の総合ポータルサイト