2019.12.05MEDISO:インタビュー

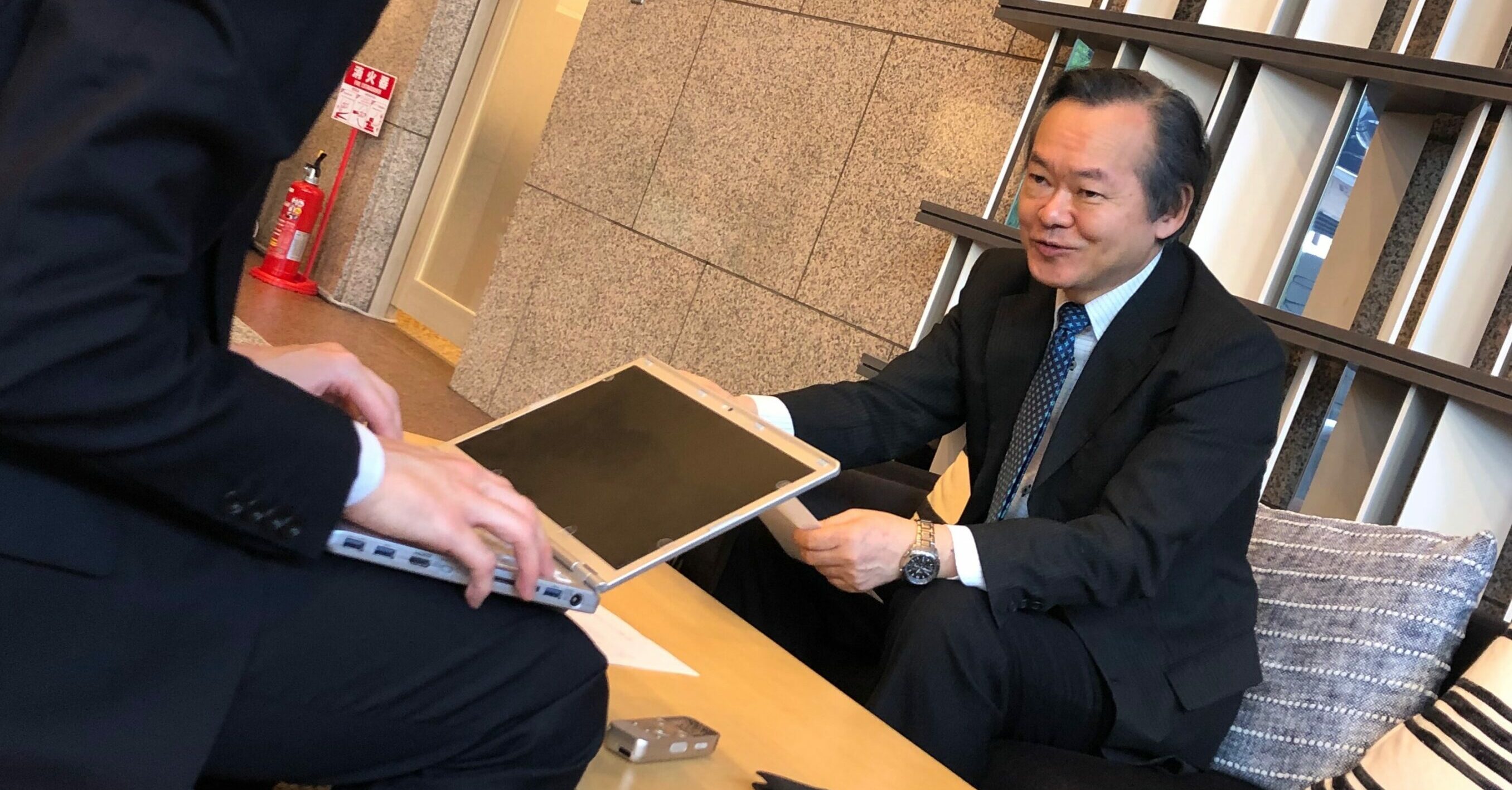

MEDISOサポーターインタビュー 内海 潤 様

こんにちは、MEDISO事務局です。今回は、普段面談を実施していただいている非常勤サポーターにお話しを伺いました。本日は、ティア・リサーチ・コンサルティング合同会社代表、公益財団法人がん研究会シニアアドバイザーの内海潤様です。

内海さんはどのようなキャリアをお持ちでしょうか

私はもともと生体工学や生物物理に関心があり、人体に近い対象で研究したいという希望で北海道大学獣医学部の放射線学教室を選びました。そこで放射線機器を用いて増感剤の研究を行ったことから、医薬品と医療機器に関心をもちました。両方ができそうな東レ(株)に入社し、幸いなことに新薬開発成功の経験を得ました。このときに味わった、事業化の醍醐味が現在までのモチベーションになっています。また、当時自分で書いた特許明細書や治験書類などの作成スキルも現在の仕事の重要な知識基盤になっています。その後、早期退職して大学(北海道大学、京都大学)、PMDA、AMEDにも在籍しました。途中で経営をきちんと学びたくて社会人ビジネススクールに行ったのですが、「ビジネスの公式」を学ぶだけでは現実の問題では解決できないことを再認識し、やはり現場の実践が重要であると強く感じました。

ベンチャービジネスとはどのように関わってこられましたか

ベンチャービジネスには、企業と大学で友人が設立するのを見ていましたが、定年退職後にシニアアントレプレナーとして自分の会社を設立してから、強く意識しています。最近少しショックだったのは、米国で200社以上の成功したスタートアップを分析した経営学者(Dr. Saras Sarasvathy)が、「市場の効果を見ながら事業展開する“Effectuation”というアプローチが成功の秘訣で、シリアルアントレプレナー(成功を続ける起業家)はコーポレートマネージャーとは対極にある」という説を述べていたことです。そうすると、大手企業出身の私はアントレプレナーには不向きになってしまいます。しかし、よく調べると、スタートアップは新規事業を創出すること、大手企業は品質管理された製品やサービスを安定供給することだからと説明されておりました。これは、その通りと思います。ただし、医療系産業では、起業の段階から薬事規制と品質管理を知っておく必要がありますから、薬事や開発に携わったコーポレートマネージャーはスタートアップからお役に立てるはずです。医療系ベンチャーをトータルにサポートするMEDISOに関わる意義を改めて感じています。

お仕事の成功談をお話ください

私の成功談といえば、新薬(世界初のκ作動性止痒薬)の創出ができたことで、これは最初に狙った鎮痛薬用途が不調で止痒薬用途に転換したことがきっかけでした。私は開発方針転換と前期臨床開発を担当しましたが、探索研究から承認取得まで20年もかかりましたので、上市の際は感激もひとしおでした。これは臨床医の助言もあってこそ達成できたもので、医薬品や医療機器の開発の最大の成功要因は臨床医との良好な連携であると思っています。現在も、がん研究会(有明病院/がん研究所)のアドバイザーをさせていただいておりますが、臨床の先生方との意見交換は本当に役立つものです。机上ではわからないPatient Centricity(患者中心の医療)やQOC(Quality of Care)の重要性を深く理解できます。ただ臨床医は多忙ですので、情報交換するときには、相当準備をしていかないと迷惑をかけてしまうので注意が必要です。

ご自身の得意とする支援はなんでしょうか

医薬品や医療機器の産業は、産(製販)・学(研究)・官(規制)のすべての業種が関わります。私は医薬品研究から産業界に入りましたが、その後30年以上かけて産・学・官の3分野で経験を積むことができました。そのなかで「研究-知財-薬事」を連結させる考え方を学びました。この考え方は、時間とコストを最小にして事業化を目指すには非常に有効と考えており、2015年には本も出版できました(「創薬研究のための薬事と知財の連結戦略ガイド」、南山堂)。MEDISOでも、この考え方で助言するようにしています。たとえば、医薬品事業は特許で守りますが、承認取得後5~10年程度で特許切れとなります。その後は、薬事の再審査制度(欧米ではデータ保護期間)で守ることができますので、実際、多くの新薬メーカーは両方の戦略で事業を保護しています。しかし、知財部、開発部、薬事部と担当部署が違うと、一緒に議論されるケースは少ないようです。この仕組みを開発担当者が理解しておくと、最初から戦略的な事業計画ができると思います。経験しないとわからないことも多いので、知財や薬事の専門家が揃っているMEDISOは効率的な相談ができる場であると思います。

実際にMEDISOサポーターとして活動してみて、いかがでしょう

実際にMEDISOで医療系ベンチャーの相談を受けてみると、起業家のなかには、秘密保持のために同業者には相談できず、また弱みを見せたくないので出資者のベンチャーキャピタルにも相談できずに、一人で悩んでいる方が少なからずおられることがわかりました。そういう方にもMEDISOは秘密保持下のワンストップサービスで相談できますので、心強いと思います。半ば人生相談のような雰囲気になった事例もありますが、それだけ悩みの核心に近づいて助言できたと思います。また、事業的な観点からは機動的に考えた方がよいケースがあり、そうした助言もしています。たとえば、特許は出願しないでノウハウのままにした方が良いとか、あえて医療機器にせずに雑品として早く市場に出すことなどです。特にAIアプリなどはそういう戦略も検討すべきと感じます。デジタルヘルスの分野は進歩が速いので、多面的な助言をできるように、私も勉強中です。

話題は変わりますが、ご趣味は何でしょうか

音楽が好きで、企業時代は合唱団に入っており、カラオケでも合唱していました。今ではもっぱら聴くのみです。余談ですが、クラシックのJ.S.バッハの曲にマタイ受難曲というのがあるのですが、これは英語名では、St. Matthew Passionと言います。Passionはふつう「情熱」の意味ですが、キリスト教では「受難」という意味もあるそうなのです。以前にある会合で、「語源的には、情熱をもって行う人には受難が伴うというようなことらしいですよ」と話をしましたら、研究スタッフと思しき女性の方が、「うちの教授はPassion(情熱)が強くて、私たちが受難を受けています・・・」と言われました。会場から笑いが出ていましたが、よくありそうです。何事も、情熱を持ちながら、しかし周りに受難者を出さずに、進めて行くのがよいと思っています。

「医療系ベンチャー・トータルサポート事業」の総合ポータルサイト

「医療系ベンチャー・トータルサポート事業」の総合ポータルサイト